ルイス島(Isle of Lewis)とは

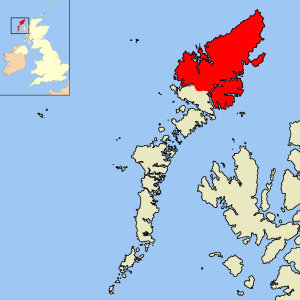

ルイス島(赤い部分)© 2007 Lewis, the northern part of the Lewis and Harris island in the Outer Hebrides, Scotland. by Andrewrpalmer.

ルイス島は,イギリスはスコットランド(Scotland)の北西岸に位置する,アウター・ヘブリディーズ諸島(Outer Hebrides)最大の島で,全長は160kmに及びます。ハリス・ツイード(Harris Tweed)で有名なハリス島(Isle of Harris)とは地続きで,南部をハリス島,北部をルイス島と呼んでます。あわせて面積は2180km2で,ちょうど東京都と同じくらいの広さです。

人口は約21,000人,つまり人口密度は9.6人/km2と,東京都の6,070人/km2と比べるのもバカらしくなるほど人がいません。もっと言えば,中心街近郊に約18,000人が住んでいるので,ほとんどの地域に住んでいるのは,主に羊で,人々は小さい農村(Crofting Township)を点々と形成して住んでます。

スコットランド島しょ部,と聞くと,アイラ島やジュラ島など,スコッチウィスキーでおなじみの島々を思い出すけど,それらは「インナー・ヘブリディーズ」の島々で,ここルイス島はそのさらに北西に離れて位置してます。要は僻地です。まさに「アウター」です。このウチとソトとを分ける海峡を「The Minch(ミンチ)」と呼び,島から見れば,ミンチの向こうは島であれなんであれ「Scottish Mainland」と一括りにみなしているようです。

「アウター」だなんて「裏日本」みたいで暗くてヤだ,という声があるのかどうかは知りませんが,もうちょっとオシャレに「Western Isles」とか「Long Islands」と呼ぶこともあるようです。

気候

メキシコ湾岸流(Gulf Stream)のおかげで,年中ある程度寒く,風がものすごく強い。風力発電機が結構立ってますが,大規模風力発電所は計画されては反対されているようです。

天気がころころ変わるので,ウインドブレイカーやアノラックが必需。傘は役に立ちません。

観光には5月~8月が人気。陽のぬくもりと涼しい風で快適なことこのうえありません。冬は荒れますが,雪はそれほど降らず,温度も0度以下になることは稀で,緯度の割には穏やかです。

| 月 | 平均気温(℃) | 真冬日 (日) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最高 | 最低 | ||||

| 1 | 7.3 | 2.8 | 4 | 108.8 | 28.1 |

| 2 | 7.3 | 1.6 | 7 | 70.4 | 72.1 |

| 3 | 6.6 | 1.5 | 9 | 36.6 | 132.4 |

| 4 | 9 | 2.4 | 8 | 97.2 | 182.2 |

| 5 | 11.5 | 5.4 | 0 | 97 | 182.1 |

| 6 | 13.6 | 8.5 | 0 | 37.8 | 166.5 |

| 7 | 15.3 | 9.9 | 0 | 56 | 95.5 |

| 8 | 16.7 | 11.3 | 0 | 92.8 | 111.5 |

| 9 | 13.7 | 8.4 | 0 | 131.4 | 98.1 |

| 10 | 10.8 | 4.5 | 1 | 99.4 | 92.6 |

| 11 | 8.7 | 3.9 | 0 | 129.8 | 41 |

| 12 | 6.9 | 1.8 | 9 | 158.6 | 28.4 |

(1〜5月=2013年,6〜12月=2012年)

出典:Met Office

人・言語

アウター・ヘブリディーズの正式な行政区名が「Comhairle nan Eilean Siar」(コール・ナン・エラン・シアー:Council of Western Isles)とゲール語であるように,ゲール語が使われています。スコットランド・ゲール人がゲール語を話す。英語ももちろん話す。日常も2言語が入り交じっている感じで,傍からおしゃべりを聞いていても,何を言ってるかよくわかりません。が,お店の人は旅行客にはわかりやすい英語で対応します(が,たまに,スーパーのレジのバイトで喋り好きの学生とかにあたると,英語だと思うんですがほぼ100%聞き取れませんでした)。やたら話しかけてはこないけど,話せば旅行客にもいい感じで応対するあたりに余裕を感じます。

いろんな表示とかは,上段にゲール語,下段に小さく英語が基本。やたらとゲールっぽい書体を使ってるので,読みにくいたりゃありゃしない。

地名ってのは,そこがどんなところかを直接表現するもので(日出岬なら日の出が見える陸の先なのね,とか),ゲール語の地名はやはりゲール語でないと意味がわからない。で,現地民にとってはゲール語がわかってゲールで書いてあるのは,そこがどんなところかがわかって実際に具合が良い(英語読みにしちゃうと意味がワカランし,よって超覚えにくい)。そんなわけもあって,地図・地名をその言語で表記することは,負けそうな言語にとって結構な力をもつそうで,ゲール語はスコットランドの公用語です運動の成果の一つとして,交通標識はゲール語をまず書きましょうってことになってるそうです。その割には,結構多くの誤字・誤植があるそう*で(特に必須アクセント記号がどれか,知らん人にはさっぱりわからん),見つけたら所轄に言いましょう。

ちなみにラジオも,島のラジオ局Isles FMが英語がゲール語かよくわからん喋りで民族音楽的なナンバーを流しまくってるし,天下のBBCもスコットランド英語のBBC Radio Scotlandだけでなく,BBC Alba(アラパはゲール語で「スコットランド」)というゲール語チャンネルまでやってて,2言語並存にかなりの気合が感じられます。いずれも各WEBサイトを経由したPodcastやストリーミングで,日本でも聞くことができますよ。

その流れてくる民族音楽的なナンバーが,どうにもこうにも日本の演歌というか韓国歌謡というか東南アジアポップスというか,そういう雰囲気。ペンタトニックなんでどうしてもなんとなく聞いたことあるあるメロディーになるんですね,蛍の光とかと同じで。

あとやたら良く聞くのが,「Red Hot Chilli Pipers」の曲。PeppersじゃなくてPipersのほうです。バグパイプが中心のCeltic Rockバンド。妙な中毒性がある。

テレビもゲール語チャンネルがあるけど,新番組をガンガン作るほどではないので,ゲール流の昭和メロドラマとかを再放送しまくってます。全然関係ないんですけど,テレビに出てるDame Ednaって人(Youtube:BBC公式),中の人はもう80歳なんだって。

- * MacIlleathain, R. (2011). Gaelic on Signs and Maps in Scotland: Why it matters. An Island Book Trust Publication.

宗教

長老派です。信仰の厚い地域だと言われています。そのため日曜はほとんどの商業施設は休業です。交通機関とかスーパーとか,徐々に開くようになりつつありますけど。とりあえず日曜日は何も動いていないことは頭に入れておきましょう。

Martin's Memorial Church

ストーノウェイのランドマークでもあるMartin's Memorial Churchは,1878年に探検家Alexander MacKenzieの生家跡地に建つ。その尖塔は,やってくるフェリーの目印にもなるよう1911年に後付けされたもの。